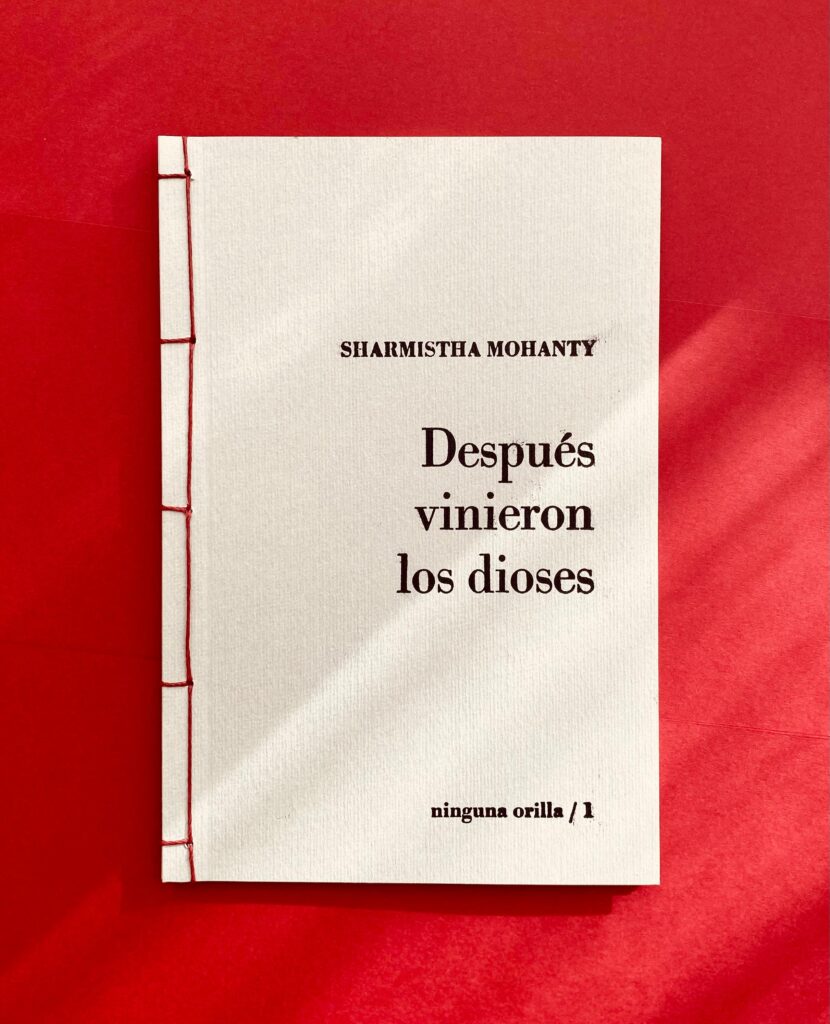

Hace rato que queríamos charlar con Sharmistha Mohanty (1959, Calcuta), escritora, poeta, música, artista visual, estudiante del sánscrito, y autora de la novela «Cinco movimientos de alabanza», que sacamos a fines de 2023. Ahora, aprovechando que editamos otro libro de ella, en este caso una antología de poemas de su libro «Después vinieron lo dioses» (con selección y traducción de Mercedes Roffé y Marta López Luaces) la entrevistamos por videollamada, deseando que alguna vez pueda viajar a la Argentina, donde su obra empieza a conocerse.

N.O: Para comenzar con «Cinco movimientos de alabanza»: es una novela extraña en el mejor sentido, donde el paisaje es tan esencial como los personajes. El tiempo y el espacio se disuelven; el presente contiene ecos del pasado, la memoria adquiere una forma casi física. ¿Cómo surgió esta historia?

S: Cuando escribo —especialmente prosa— es fundamental para mí que todos los elementos con los que trabajo, ya sean personas, la luz, un paisaje o una arquitectura, tengan el mismo peso. A la hora de escribir, no hago jerarquías. Digo esto porque la novela anglosajona y, muy a menudo, la europea, establecen una dicotomía: el paisaje es siempre telón de fondo de la acción o de la trama. Yo no creo mucho en eso. Y creo que Sudamérica, tu lugar de origen, ha roto con esa tradición de maneras bellísimas. Supongo que en India también tenemos nuestras maneras de romperla. Igual, yo no pensaba conscientemente en «romper» algo. Yo simplemente hago. No trabajo contra algo ni contra alguien. Parto de lo que me llega como una necesidad y una de esas necesidades es no repetir formas en mis libros. Me gusta descubrir la forma a medida que empiezo. Así se fue tejiendo todo esto: paisaje, memoria, persona, lugar… interactuando. Busco que cada elemento hable con el mismo peso. Y también hay algo de sentido filosófico, cuando escribo busco darle voz a todo, no sólo a lo humano. Eso para mí es esencial.

N.O: Respecto a la mirada occidental, muchas veces la India nos llega filtrada a través de categorías, clichés o una mirada exotizante. Hay poca literatura india traducida al castellano. Vos viviste y enseñaste en Estados Unidos. ¿Cómo percibís la tensión entre el pensamiento lineal occidental y esa concepción más cíclica u holística del tiempo que aparece en muchas tradiciones indias? ¿Creés que un lector occidental puede comprender plenamente esa cosmovisión? Y al revés, ¿cómo navegan los artistas indios las formas occidentales? ¿Qué le sucede al arte cuando estos sistemas se encuentran?

S: Primero debo corregir una impresión: esa idea del tiempo cíclico viene también de una mirada exotizante, es otro malentendido sobre la civilización india. Una de las cosas que hizo la colonización en India fue destruir y borrar nuestra compleja noción del tiempo. Fue más fácil reducirla diciendo «los indios son antihistóricos, sólo entienden el tiempo cíclico». No es verdad. Tenemos historia y escritura desde tiempos antiguos. India fue una de las primeras civilizaciones en desarrollar la escritura, hay pruebas de ello. Somos una cultura compleja, tenemos tiempo cíclico, tiempo lineal, historia, mito, leyenda… No se nos puede reducir a una sola noción temporal. Durante el dominio británico, todo se clasificó: religiones, castas, modos de vida. La categorización misma es un gesto profundamente occidental, y quien clasifica es quien tiene el poder para hacerlo. Ellos lo tenían, y así lo hicieron aplanando la complejidad. India es una cultura extremadamente diversa. En «Cinco movimientos de alabanza» está muy presente mi experiencia diaria: convivo con un pasado antiquísimo, un pasado reciente y el mundo contemporáneo. Basta caminar por mi calle, oigo cinco lenguas distintas, conviven cristianos, budistas, hindúes; hay santuarios, gente en BMW con teléfonos celulares y minifaldas. Podés encontrar un templo medieval junto a una torre moderna. El pasado y el presente están lado a lado sin que uno tenga que salir a buscarlos. Visto desde fuera eso es difícil de comprender y creo que Occidente —hablo en términos generales— tiende a aplanarlo. En cuanto a cómo se lee «Cinco movimientos de alabanza» en Occidente, creo que tengo muchos lectores y admiradores allí, quizá más que en mi propio país, porque aprecian los riesgos que tomo con la forma. Aquí en India, por diversas razones, se experimenta menos.

N.O: Volvamos al principio. ¿Cómo llegó la escritura a tu vida? ¿Fue algo que hiciste desde chica o surgió desde otras disciplinas? Sabemos que también estudiaste sánscrito y aprendiste Dhrupad, una forma de música clásica india.

S: Lo aprendí un tiempo, y sigo vinculada a ello. Aún me nutro mucho de esa tradición.

N.O: ¿La escritura fue siempre central en tu vida o creció a partir de estas otras prácticas?

S: Llegué a la escritura a mediados de mis veintes, lo que no es tan temprano. Fue casi por accidente. Siempre me gustó escribir pero nunca lo había hecho con seriedad. Me encontraba en Estados Unidos, en Iowa. En ese momento hacía periodismo, y mi profesor me dijo: «Creo que deberías estudiar en el Iowa Writers’ Workshop, creo que podrías escribir». Nunca lo había pensado seriamente, pero apliqué, me aceptaron y desde entonces supe que eso era lo que quería hacer de ahí en más. Dicho esto, he estado muy influida por artistas de distintos ámbitos. Mi esposo es cineasta y artista audiovisual. También soy muy cercana a directores de teatro, a artistas de instalaciones, a músicos clásicos. Desde muy joven pasé mucho tiempo con ellos. Creo que, sin darte cuenta, tu conciencia es porosa: las cosas entran aunque no seas consciente en ese momento. En la música clásica india, por ejemplo, la estructura no es de progresión. No concibo «Cinco movimientos de alabanza» ni «Después vinieron los dioses» como progresiones, sino como elaboraciones: tomar una nota y desarrollarla. En la música india, un raga siempre está formándose. No hay clímax y caída, no hay finales duros.

N.O: Como una atmósfera…

S: Sí, pero más profundo que una atmósfera: exige más trabajo. Creo que eso me influyó, porque en «Cinco movimientos de alabanza» tampoco hay un principio que conduce a un final. El primer capítulo es muy distinto al último. Cada uno es independiente, pero vistos en conjunto, hay elementos temáticos que se enlazan. Y eso ha enriquecido mi obra gracias a las personas con las que he interactuado. También trabajé con un gran director de cine en India, Mani Kaul. Falleció hace unos años. Tenía una mente brillante. Leía mi trabajo y charlábamos mucho. Él era mayor que yo. Todo eso fue un aprendizaje con personas muy diversas. Recuerdo también a mi maestro en Iowa, un afroamericano que conocía a fondo la historia y la filosofía de India. Sabía de Gandhi por Martin Luther King. La trayectoria de mi vida ha sido amplia, no por un plan de «quiero conocer el mundo», sino porque así se dio. Entonces, cuando conozco a un Sergio Chejfec, inevitablemente él y su mundo entran en mi conciencia. Siempre me mantengo en mi propio terreno, que es India, pero no de un modo excluyente, sino abierto: incorporo lo que llega para permitir cambios en mí.

N.O: En tu obra, lo religioso y lo sagrado ocupan un papel central. En el contexto occidental suele haber una separación nítida entre la vida espiritual y la existencia secular. En cambio, en las tradiciones indias, sobre todo en el hinduismo y el budismo, esa línea parece difuminarse. ¿Vos lo ves así? ¿Y cómo influye esa visión en tu escritura, no sólo en los temas, sino en la forma, en el ritmo?

S: En parte sí, lo sagrado y lo ordinario se integran, pero no quiero idealizarlo. India también es un país muy corrupto en muchos sentidos. Creo que las civilizaciones antiguas carecen de inocencia, son civilizaciones astutas, y eso se nota. No idealizo el papel de lo sagrado, aunque tenga un lugar enorme. Muchas veces la gente hace rituales esperando obtener un beneficio; no sé si queda tanta fe verdadera. Tal vez la conserven los más pobres, quizá porque no tienen otras opciones. Al mismo tiempo, hay filosofías profundas nacidas aquí que seguramente nos han impregnado a todos. Una de ellas sostiene que la conciencia es una, que no hay separación entre un ser humano, una planta o un animal. Esa unidad es la belleza de la conciencia. Se llama Advaita, «lo no-dos». Se dice así para eliminar la dicotomía: no uno contra otro, simplemente sin dos. Es una filosofía elevada y pocos pueden vivirla de verdad. En India se ha corrompido. Es fácil citarla, más difícil encarnarla. Vivirla y creer en ella.

N.O: Pasemos a tu libro de poemas «Después vinieron los dioses». Se siente como una invocación prolongada, quizá como una oración que escucha más de lo que habla. El título transmite una idea de llegada. ¿Cómo surgió? ¿Y cómo fue la selección de estos doce poemas, junto a las traductoras Mercedes y Marta?

S: Te cuento la historia, porque así suelen suceder estas cosas. Estaba en casa de Sergio [Chejfec], en Nueva York, trabajando todavía en el libro. Le leí algunos poemas y él me dijo: «Esperá, que viene Mercedes Roffé, así nos podés leer a los dos ». Lo hice, y luego Mercedes me escribió que le encantaban y que quería traducirlos. Fue un gesto orgánico, me gusta cuando nace así, del amor por los textos. Ella y Marta hicieron la selección, quizá con alguna sugerencia mía. No iba a decirle a Mercedes qué elegir, es una poeta formidable. El título viene de algo muy antiguo. En India hoy hay innumerables estatuas e ídolos, pero hace dos mil años sólo existía la filosofía; no había imágenes. Estas llegaron mucho después. Me conmueve aquella época en que no había templos permanentes. Se encendía un fuego sagrado, se oraba, se apagaba y se continuaba el camino. La idea era que la adoración debía renovarse cada día, no se construía una estructura fija pretendiendo que permaneciera sagrada para siempre.

N.O: En tus poemas parece haber una atención reverente hacia los rituales, los ritmos de la tierra y los procesos lentos de la naturaleza. ¿Dirías que tu obra es, en parte, un acto de alabanza —uniendo así tus dos libros— o incluso una ofrenda?

S: Creo que son ambas cosas. Sí, es una especie de ofrenda y de alabanza, sin duda, pero también un pedido, un ruego verdadero en tiempos difíciles. Espero que ambas dimensiones convivan en el libro. No es sólo alabanza ni sólo súplica. Por eso el tono a veces es vacilante y otras veces más insistente. La repetición aparece en ambos casos, cuando invoco y cuando pido. Y descubrí que, a medida que avanzaba en el libro, la repetición cambiaba de naturaleza. No podía sonar igual al final que al principio. Su tono y su textura debían transformarse.

N.O: ¿Estás con algún proyecto literario actualmente?

S: Estoy trabajo en un nuevo libro de poemas. Ando más o menos por la mitad. A diferencia de «Después vinieron los dioses», no son poemas tan unidos entre sí, sino una colección.

N.O: Ésta no es una pregunta, sólo un espacio por si querés compartirnos un recuerdo de nuestro amigo en común Sergio Chejfec, quien nos acercó tu obra.

S: Tengo tantos recuerdos que es difícil elegir uno. Me cuesta hablar de él todavía. Por supuesto, para mí fue un escritor inmenso, no tengo ninguna duda de eso, y al mismo tiempo era extraordinariamente humilde. Pero lo primero que me viene a la memoria no tiene que ver con la literatura, sino con su manera de cuidar a los demás. Nos hicimos amigos enseguida. Recuerdo que en Nueva York él guardaba unos libros míos en una caja enorme. Me preocupaba que tuviera que bajarla, y él, sin decir nada, lo hacía. O si tomaba un taxi, asomaba la cabeza por la ventanilla para preguntarme: «¿Tenés dinero? ¿Querés que te dé algo?». Era de esas raras personas que realmente cuidan a los demás. Muchos escritores están más volcados hacia sí mismos; él no. También recuerdo las comidas que me preparó, un excelente steak, cenas en su casa. Y estar con él en India, en la Bienal de Kochi, a la que lo invité a participar. Me visitó en Mumbai. Tantos momentos. En una fiesta en mi casa, alguien le preguntó si le resultaba difícil moverse por India sin saber los idiomas, ya que el inglés no siempre alcanza. Él respondió: «Si piensas como piensan los seres humanos, sí, es difícil. Pero no siempre hay que pensar como los seres humanos». Ése era Sergio.

N.O: Hablando de diversos idiomas de la India, ¿con tu esposo hablás en inglés?

S: Entre nosotros hablamos tres lenguas: inglés, hindi y bengalí. Eso es India: todo es muchas cosas a la vez.

N.O: ¿Y escribís alguna vez en hindi o bengalí, o siempre en inglés?

S: Sólo en inglés. Y eso es herencia de la colonización: a la élite india la enviaban a escuelas inglesas, y así fue en mi caso. Puedo leer y escribir en mi lengua materna, pero no crear en ella. En cierto sentido es una pérdida, pero así es como es.

N.O: Gracias, Sharmistha. Ojalá algún día puedas venir a Argentina. Estuvimos cerca aquella vez cuando fuiste a Chile a dar una clase magistral con Raúl Zurita.

S: Tal vez algún día. Muchas gracias. Cuídense.

N.O: Gracias a vos, seguimos en contacto.

—————

SHARMISTHA MOHANTY

https://sharmisthamohanty.com/

Nació en Calcuta, en 1959. Publicó las novelas «Book One», «New Life» y «Five Movements in Praise», y los libros de poemas «The gods came afterwards» y «Extinctions». Tradujo poemas y cuentos de Rabindranath Tagore, editados en el libro «Broken nest and other stories». Dirige el portal literario digital «Almost Island». Durante varios años fue profesora de Escritura Creativa en la Universidad de Hong Kong y en la Universidad Naropa. También es artista visual y guionista de cine, arte en el que escribió Nazar, del prestigioso director Mani Kaul. Vive en Mumbai.