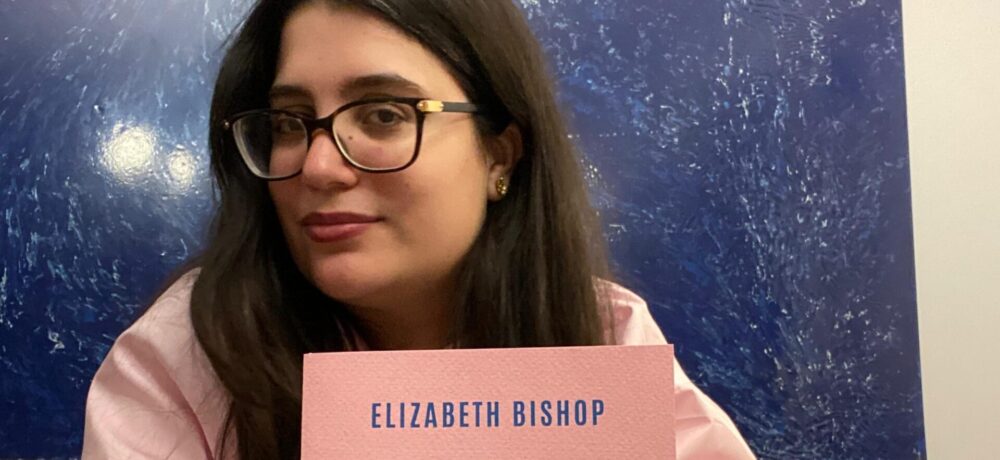

El texto siguiente es la desgrabación de la increíble charla que tuvo lugar en la Feria Invierno 2025, Mar del Plata, entre Eugenia Santana Goitia, traductora de «Geografía III», de Elizabeth Bishop, y el poeta y traductor Fabián O. Iriarte. Gracias a todos los que estuvieron presentes, a Fabián, a Eugenia, y a todo el equipo de la feria Invierno y El gran pez.

Fabián: ¿En qué momento de su vida escribe Bishop estos poemas? Se trata de solamente diez poemas, algunos muy largos, otros no tanto, y todos parecen ser muy diferentes entre sí. ¿Hay alguna relación entre ellos, un hilo conductor? ¿Qué relación tienen los poemas con los viajes?

Eugenia: Geografía III es el último libro que escribe Elizabeth Bishop y ella sabía que sería el último. Ya se sentía grande, había muerto mucha gente que ella quería, era una especie de sobreviviente de esa generación de poetas. Robert Lowell, que era su mejor amigo, tuvo un infarto, dos amigos muy queridos se suicidaron. Ella empieza a estar un poco apremiada y tiene una sensación de que el fin se acerca y le dan ganas de publicar un último libro. Tiene varios poemas dando vueltas por ahí que quiere terminar y poner en algún lado. Ella publicaba en general en el New Yorker y varios de los poemas que habían sido publicados ahí terminan en Geografía III, pero otros quedaron por fuera, como uno que es una lindísima elegía a Lowell. Los poetas siempre están transitando una misma zona de preocupación. Sería raro que un poema no tenga nada que ver con otro. Y más en una poeta como Bishop, que es una poeta muy escueta. Ella en vida publicó nada más que 101 poemas. En Geografía III hay cierto regreso a temas que le interesaron de siempre y también vuelve a una era, la de su infancia, a ciertos vínculos que tuvo con las tías. Hay dos poemas de largo aliento que ella escribió a lo largo de treinta años. Uno es «Crusoe en Inglaterra» y el otro es «El alce», que es un poema espectacular y un homenaje a la tierra de su madre y de su tía, que era Nueva Escocia, en Canadá. Ella viaja en 1946 a Nueva Escocia después de muchos años sin ir y ahí ocurren dos incidentes separados con un alce que se cruza en el camino del micro en el que está viajando; también le cuentan un episodio en el que un alce no sólo se cruza sino que se frena a observar el micro. Esa es la inspiración para el poema. De hecho, le escribe a su tía y le cuenta que quiere escribir un poema sobre eso, esto en 1946, pero el poema lo termina en la década de 1970; en 1971 sale en el New Yorker. Son muchos años de tener ese poema en la cabeza. Y no es que estaba en su mente. Estaba en versiones mecanografiadas, en pedazos de papel, en sus cuadernos, en sus borradores. No es que se le ocurrió la idea y la retomó muchos años después sino que la acompañó todo esos años, los fue escribiendo, abordando en todos esos años. Con «Crusoe en Inglaterra» pasa algo parecido, quería escribir ese poema para que saliera en su tercer libro, pero no lo terminó a tiempo y estaba un poco urgida de terminarlo. Porque además hay algo muy increíble con ese poema. Cuando Bishop decide ser escritora, después de unas dudas de estudiar Medicina, se compra un cuaderno que lleva a todos lados, pero no se le ocurre nada; entonces el cuaderno sigue con las páginas en blanco. Ella es muy joven y viaja a una isla de Massachusetts, una isla donde no llegan muchas cosas del continente, hacen ropa con las plantas del lugar, comen lo que ahí hay, se tienen que dar mañana, y ella por fin escribe en el cuaderno una idea, anota que alguna vez habría que escribir un poema sobre el arte de arreglársela con lo que hay, y habla de Robinson Crusoe. Esa idea se le ocurrió cuando era jovencita y la terminó de concretar tres años antes de morir. En Geografía III, Bishop quiere terminar eso que empezó hace tanto tiempo y que la acompañó siempre y que sigue inacabado. Casi todos los poemas los termina muy cerca de la publicación, no hay poemas que hubieran quedado desde antes, terminados, y que por algún motivo no hubieran entrado en alguno de sus libros anteriores. No se trata sólo de volver a la infancia. Hay un poema que es «Objetos y apariciones», que es de Octavio Paz, ella lo traduce en el libro. Ella era amiga de Octavio Paz, estaban en la misma universidad dando clases en Harvard y comían juntos y jugaban al ping-pong. Ella se llevaba muy bien con la mujer y esa traducción es un homenaje a ese vínculo. Son todos poemas ad hoc para este libro. Ella piensa cuáles van a ir, en qué orden, incluso está muy encima de la edición, de la disposición en el texto, trabaja par a par con la diseñadora y también dibuja la portada con sus acuarelas, ella dibujaba muy bien. Está el exilio en el poema de Crusoe, está el mundo de la infancia en «La sala de espera», el primero del libro, y en otro que se llama «Poema». En «El alce» también aparece. La idea de la pérdida es una idea que conecta varios poemas. Ella había sufrido mucho en su vida, su padre había muerto cuando ella tenía ocho meses, y a su madre, luego de algunos brotes psiquiátricos, la internan en un manicomio cuando ella tenía cinco y nunca más la vio, aunque muere cuando Bishop tenía veintitrés. Y a eso se le suman otras tristezas. Pero así y todo hay algo en Bishop que siempre me encantó y es cierto optimismo resignado. Ella no se abandona a ese dolor y eso se ve en varios de los poemas. La parte feliz de su infancia la pasa con su familia materna, en Nueva Escocia, pero luego se la lleva a Boston su familia paterna, que tenía más posibilidades económicas, y eso fue una desgracia para ella. Es el gran trauma. Y mirá que ella venía de grandes traumas, pero ahí la separan de esa infancia en la naturaleza que había tenido y que ella amaba a pesar de la pérdida de su padre y la separación de su madre cuando la internaron. Y reacciona mal, con asma, alergias, eccemas, ella se enferma mucho en Boston, al punto que no puede tener una escolaridad normal. Algo de eso aparece en «La sala de espera», pero más que nada en un cuento que ella escribió en 1961 y que se publicó luego de su muerte. Se llama «Ratón de campo», una prosa autobiográfica, y ahí hay una escena parecida en una sala de espera donde ella está cubierta de eccemas y con una crisis de asma. Bueno, algo de eso se retoma «En la sala de espera», pero ya no en su cuerpo sino el de su tía a la que ella acompaña al dentista, con sus siete años. Ella quita la parte más somática y queda la idea más de la mente, la experiencia de la mente en una sala de espera, con esas revistas que la niña se pone a leer, la National Geografhic.

F: «En la sala de espera» es un poema que además es una epifanía, donde ella en un momento dice: «Esta soy yo».

E: Es muy interesante lo que ella hace con ese cuerpo que no siempre le respondía bien. Era una época donde no había tratamientos eficaces para esas cosas. Cuando en primer grado la mandan de nuevo a su casa, porque su cuerpo estaba cubierto de eccemas, ella dice «Ahí me volví tímida». Tremendo.

F: Helen McNeil, que fue una crítica de poesía norteamericana, en un ensayo sobre ella afirma que «Para Elizabeth Bishop, la poesía comenzaba con la observación» . Y cita una carta que Bishop le envió a Anne Stevenson y esto es lo que escribió, seguro lo conocés, fue muy citado: «Los sueños, las obras de arte, (algunos) vislumbres del siempre-más-logrado surrealismo de la vida cotidiana, los momentos inesperados de empatía (¿lo es?) captan una visión periférica de todo aquello que uno nunca puede realmente ver de manera integral pero que parece enormemente importante… Lo que una parece querer en el arte, al tener la experiencia del arte, es lo mismo que es necesario para su creación, una concentración perfectamente inútil, no pragmática, en la que una se olvida de sí misma. […] La poesía requiere este olvido esencial de una misma». Esta es la cita de la carta que le escribió Entonces, te pregunto, ¿se nota esto en la poesía de Bishop?

E: Se nota. También hay algo que acompaña esa cita, perdón, yo soy muy obsesiva de la correspondencia de Bishop, las leía muchas veces, y dice que uno de los héroes literarios de Bishop era Charles Darwin. Ese fue uno de los motivos por los cuales ella quiso emular ese viaje de Darwin por Sudamérica y terminó en Brasil, donde vivió dieciséis años. A Bishop le gusta mucho Darwin. Es su héroe literario y le gusta mucho cómo escribe. Y dice algo muy lindo de los textos de Darwin y es que uno cuando lo lee, en un momento en que uno no está concentrado en lo que dice, lo ve a ese jovencito haciendo esas observaciones heroicas, ahí solo, abandonado a su suerte en una tierra que no conoce, etc, etc, etc. Y creo que en Bishop pasa algo parecido. Sí, se parte de la observación, pero de repente empieza a aparecer otra cosa, aparece ese lugar donde se abandonó Bishop, algo donde se esconde, hay que ir a buscarla, y se la encuentra a ella haciendo ahí todo su teje, que es tan interesante.

F: ¿Y cómo fue tu acercamiento a Bishop? ¿Cómo empezaste a leerla, qué libros primeros?

E: Hay dos anécdotas separadas. Una muy pochoclera cuando fui a ver una película al cine, «En sus zapatos», donde actúa Cameron Diaz. Su personaje es una mujer disléxica que prácticamente no sabe leer, trabaja en un hogar de ancianos, y uno de los ancianos le enseña a leer y leen el poema «Un arte», uno de los poemas más conocidos y que está en Geografía III. Es interesante que aparezca en una película así porque da un poco la pauta de cómo fue creciendo la fama de Bishop. En vida ella era conocida sólo en un grupo selecto de poetas, de hecho se la llamaba «poeta de poetas», pero después de su muerte esa frontera se rompió, su obra fue más allá y así pudo llegar hasta la película y yo me acuerdo que en el cine pensé: qué lindo poema, me gusta este poema. Tenía catorce años y me acuerdo de haberlo buscado en Internet cuando volví a casa. Internet era bastante más precario que lo que es ahora; lo encontré, lo leí, y dije «Qué lindo, esto». Y quedó ahí en el tintero entre todas las cosas que uno hace a esa edad. Años más tarde, y ya entrando en la segunda anécdota, estaba leyendo un libro de Robert Lowell, me lo había dado mi papá, que era poeta y tenía esos libros en casa. Bueno, Lowell era muy amigo de Bishop y empecé a leerla también a ella de forma paralela, y de repente me empecé a interesar más en ella. Y al verme así con esa lectura un día mi papá me cuenta una anécdota de una fiesta en Brasil. Mi papá en la época de Onganía se exilió, y se fue a Brasil, estaba en una fiesta y se le apareció Elizabeth Bishop a charlar porque evidentemente alguien le había dicho que era un joven poeta argentino y ella quiso ser amable. Papá estaba con su mejor amigo, así, dos sátrapas, y dijo «esta vieja nos quiere levantar» y se fueron para otro lado.

F: Repetí lo que dijo tu padre, por favor…

E: «Esta vieja nos quiere levantar…» [Risas del público]

F: Quiero aclarar al público que Elizabeth Bishop era lesbiana …

E: Pero esperen, esperen… Ningún argentino en esa época sabía quién era Bishop y eso tal vez lo exculpa a mi joven padre inexperto. Y yo creo, o pienso, cada vez que pienso en eso de mi papá, que estoy tratando de enmendar un error. ¿Qué hiciste, papá? ¡De lo que nos perdimos! Lo interesante es que años más tarde, en una antología de poesía norteamericana traducida por Alberto Girri, aparecen tres poemas de Bishop de los primeros libros y papá leyó uno de esos, «The Man-Moth», «El hombre polilla», y dijo «Qué estúpido, me quiero morir, cómo me perdí de hablar con esta gran poeta». Así que con mi papá siempre nos reímos mucho de esa historia de la fiesta, y evidentemente hay algo ahí de querer enmendar su error.

F: Hablando de errores, el título de ese poema es una errata tipográfica. El título era «The Mammoth», «El mamut», pero a Bishop le gustó cómo había quedado con la errata y lo dejó así, y la verdad es que queda mucho mejor que sea un hombre polilla el que se aparece entre los edificios… Es impresionante ese poema.

E: Sí, queda mucho mejor. Es un gran poema que voy a tener que traducir en algún momento para cerrar el círculo de enmienda por la ofensa de mi padre.

F: Que así sea… Respecto de la relación de Bishop con la poética dominante por aquel entonces en Estados Unidos, afirma la misma crítica que cité antes, McNeil: «Aunque elogiada, su poesía fue encasillada como el típico arte femenino de la miniatura. Recién ahora los objetivos éticos y las clases de conocimiento que muestra el arte de Bishop están volviéndose más claros. […] Bishop ha señalado un camino para que la poética de este siglo, dominada por la imagen, recupere la autoridad moral y epistemológica que comúnmente se asocia con una época anterior. Para Bishop, mirar era actuar, y los actos, para ella, estaban cargados de valor moral. […] Como buena modernista, sin embargo, Bishop deja que el lector/a llegue a sus propias conclusiones experimentando el acto del poema. El gesto didáctico hacia el lector/a no es un elemento importante de los recursos retóricos de Bishop, y tampoco seduce al lector/a para que esté de acuerdo por medio del uso de esa íntima segunda persona que abunda tanto en la poesía norteamericana de la década de 1970.» ¿Estás de acuerdo con esas afirmaciones? ¿Advertís «objetivos éticos» y «clases de conocimiento» en los poemas de este libro?

E: Sí, creo que sí. Porque también hay una idea de cómo los poemas construyen el mundo. Ella tiene un ensayo muy temprano cuando estudió en Vassar College. Ahí funda una revista que estaba en contra de la revista oficial de la universidad, se llama Con Spirito. Entrevistó a Eliot, bueno, hizo muchas cosas ahí; entre ellas, un ensayo sobre la poesía barroca donde dice que los poetas barrocos no muestran el pensamiento sino una mente que piensa, que está pensando. Ella lo tiene muy presente desde muy temprano y es algo que la acompaña. Cuando uno lee a Bishop siente que hay algo de la percepción que se va ajustando, precisando, enfocando, cambiando de lugar. Ella se ríe igual de las apreciaciones que los demás tienen de ella. Una vez se ríe porque le dijeron que era una «mini Wordsworth mujer». Lo escribe en una de sus primeras cartas, dice algo así como «tal vez tenga que resignarme a ser una versión femenina y achicada de un gran poeta romántico». Puede ser. Ella recupera cosas de la poesía romántica, pero de un modo muy particular, muy original. Por eso era aceptada por el riguroso y cerrado círculo de poetas hombres reconocidos. Es una de las únicas mujeres aceptada ahí, esos poetas admiraban mucho la originalidad de su obra, lo que le daba celos a las demás poetas que también querían entrar en ese círculo y ser reconocidos por ellos. Sylvia Plath estaba muy celosa, al punto que una vez escribe en su diario que no había ningún motivo para que ella no pudiera escribir un poema «tan bueno como los de esa lesbiana de Bishop». Tampoco es que a Bishop le interesara estar en ese círculo, no hacía nada para promover su obra, no iba a tertulias, no iba a lecturas, no le interesaba nada de eso. Bishop como escritora mujer dice muchas cosas interesantes para pensar. Por ejemplo, nunca se plegó a las políticas identitarias que empezaron a eclosionar cuando ella estaba en plena labor creativa. Por un lado, cuando todo eso pasaba, el feminismo en las universidades, los movimientos contraculturales, las marchas contra la Guerra de Vietnam, ella estaba en Brasil, con otra realidad epistemológica muy diferente, pero de todos modos ella tiene mucha resistencia a que la definan como una poeta mujer o que la antaloguen como una poeta mujer. Ni poeta mujer ni poeta lesbiana. No le interesan esas categorías y prohibió que sus trabajos se publicaran en libros ordenados con esa lógica.

F: Creo que hay una antología argentina de poetas norteamericanas que no cumplió ese pedido…

E: Así es, pero bueno, siempre está la disyuntiva de qué tanto caso hay que hacerle a alguien que no está. Bueno, como yo la respeto mucho le cumplo todos sus deseos, pero es una pregunta abierta. Ella, por ejemplo, sobre Virginia Woolf tiene un comentario muy inteligente: dice que es un poco de esas escritoras que todo el tiempo te quieren demostrar cuál es su posición social, que hablan desde ahí, y que todos sus textos están atravesados por «ese nerviosismo», dice Bishop. Y ella dice que no le gusta eso, ella quiere escribir de otra manera. Esto no lo dijo en un manifiesto o en una reseña, está en una carta en tercer o cuarto lugar de otras cosas que está contando, pero así era Bishop en sus cartas, hay muchas ideas brillantes puestas con mucha precisión. Pero volviendo a la ética, creo que Bishop tiene una ética poética fuerte. Eso sale en sus correspondencias con Lowell, que iba a publicar su libro El delfín donde narra su agónico divorcio de Elizabeth Hardwick, una crítica literaria. Él se había portado muy mal con ella. Muy pero muy mal. Se iban a mudar a Londres y ella renunció a su trabajo, sacó a su hija de catorce años del colegio. Y él enseguida se fue con otra sin avisarle, una cosa terrible. Él era bipolar y ella lo había acompañado en todas sus crisis, había sido muy buena con él. Bueno, ella estaba muy enojada, lo cual era lógico, y le manda unas cartas tremendas, algunas más contenida pero otras bastante sacada. Lowell, que era el gran poeta confesional, usa todo eso para sus poemas, y cuando se los manda a Bishop ella le dice «perdón… pero te tengo que decir esto», y le dice que no puede usar las cartas esas. Que el problema en todo caso no es que las use sino que las cambie. Y otra cosa maravillosa que dice es que no puede hacer eso porque «el arte no vale tanto la pena», como diciendo que no se puede violar así la confianza de alguien que te quiso y que te acompañó en momentos difíciles. Es interesante para pensar. Lowell igual publicó el libro, le fue recontra bien, ganó el Pulitzer, pero Bishop es muy firme en esa apreciación en que un caballero no debería hacer eso con las cartas de alguien que fue su pareja.

F: Bueno, ya que estamos en el tema de las autorreferencias, vamos al punto del objetivismo. En relación con el objetivismo, por ejemplo, dice McNeil: «En «Poema», una de sus más completas declaraciones meditativas de su estética, Bishop deriva conocimiento de una pintura de paisaje hecha por su tío abuelo, pintor amateur. No muy apreciado, pero […] «inútil y libre», ese óleo tiene «el tamaño de un billete de dólar antiguo», aunque expresa otro registro de valor. La pintura del tío es una especie de ventana en miniatura hacia el pasado. Auto-referencial desde el título, «Poema», ya que su tema es el acto de hacer, este poema muestra a Bishop enfocada en el momento en que el objeto de arte comienza a generar realidad a través de su acto de descripción, al mismo tiempo que llama la atención sobre sí mismo como objeto.» A continuación, McNeil trata de aclarar un posible malentendido: «El paisaje norteño, enfocado de modo tan cercano, de «Poema», se parece al objetivismo de los poemas «Spring and All» o «The Red Wheelbarrow», de William Carlos Williams, pero en realidad es un rechazo a la presentación no mediada del objeto. Para Bishop, una visión organizadora —la suya o la de otra persona— debe intervenir para generar la vida que el poema investiga.» ¿Hasta qué punto es objetivista, o no, la poesía de Bishop? ¿Cómo se diferencia de la poesía confesional? Son como dos caras de una misma moneda. Bishop declaró, en la entrevista que le hizo Elizabeth Spires para The Paris Review, en 1981: «Me gusta la pintura quizás más que la poesía». Esta declaración, ¿puede ponerse en relación con los dos polos estilísticos, objetivista y confesional?

E: Yo creo que sí. Coincido en la lectura de Helen Mc Neil que «Poema» es un poema anti objetivista porque todo el tiempo está lo que le pasa a ella con ese objeto puntual, ese óleo.

F: Claro, porque en el objetivismo uno debería sólo describir el objeto, con detalles, con lo que sea, pero nada más que eso…

E: También, y en relación a lo que dijimos antes, es una especie de reescritura de un poema anterior que es «Large Bad Picture», en el que hay otro cuadro pintado por el mismo tío abuelo, el cuadro de «Poema» es un poco mejor, entendemos que el tío abuelo mejoró un poco la técnica. A Bishop nunca se la leyó como a una poeta objetivista porque sería imposible. Incluso cuando se enfoca en un objeto particular, por ejemplo un mapa, el famosa mapa de su poema «The Map» con el que abre su primer libro, se trata de uno con colores que ella tenía en su casa, ella misma lo cuenta en el poema, pero cuando empezás a leerlo te das cuenta que va por otro lado, que son otras materialidades las que se invocan y no las del objeto. Con respecto al confesionalismo, creo que Bishop era bastante poco confesional en un sentido estricto. Te diría que era anti confesional. Era la época de los confesionales, Robert Lowell, Anne Sexton, Sylvia Plath, por decir algunos.

F: Que estudiaron con Robert Lowell…

E: Todos querían ir a su taller. De hecho, uno de los intentos de suicidio de Plath se debe, o ella dice, a que no había más cupo en el taller de poesía que dictaba Lowell y eso la llevó a la desesperación total. Bueno, Bishop es muy reticente a revelar cosas personales en la poesía y acá la ética de la que hablamos antes con respecto a El delfín, el libro de Lowell, muestra también esa postura. No quiere decir que no haya elementos autobiográficos; están, pero pasan por otro lado.

F: Eso es lo interesante de dilucidar…

E: Bishop no será confesional, pero sí es una poeta íntima. Aparecen y pueden reconstruirse cosas importantes de su vida y de su biografía a partir de los poemas. No es azaroso «El alce». No es azaroso el paisaje de Nueva Escocia en «Poema», que es el paisaje más importante de su vida, es el paisaje que añora y el lugar donde perdió a su padre y donde se llevaron a su madre para siempre, es decir que no es un paisaje pastoral que siempre vas a recordar con cariño porque así fue tu infancia feliz, también fue un lugar terrible. Pero esas referencias ella las maneja de otro modo. Y me parece que da para pensar en esta era en la que la escritura está muy relacionada con la primera persona, donde básicamente cuanto más desgraciada es tu vida mejor te va a ir. Bueno, Bishop ofrece un ejemplo interesante de qué se puede hacer con eso.

F: Creo que hay una desviación extrema de esos principios, hoy día; el mejor confesionalismo no es así.

E: También hay que aclarar que Lowell y compañía eran poetas confesionales, pero de un conocimiento de la tradición y de las formas fijas total. Manejaban una destreza formal absoluta. Lowell te podía hacer un soneto con los ojos cerrados.

F: Anne Sexton habla en su poesía de cuando se masturba, de esto y lo otro, de cuando toma pastillas, pero sus poemas son de una exigencia formal brutal.

E: Además, en la época de la que estábamos hablando, la de Lowell, veníamos de ciertos imperativos del modernismo sobre qué era la poesía y cómo había que escribirla. Lo confesional fue un respiro muy necesario y muy bienvenido. No tengo nada malo para decir de ellos, me encantan, Lowell me encanta, pero sirve distinguir para pensar en cómo Bishop se apartó de eso, y también para pensar en por qué ella era de un canon literario alternativo. No estaba ahí. Iba por otro lado. Ajustó la balanza para otro lado. Lowell tenía una militancia muy activa, arengaba a las multitudes en marchas contra Vietnam, venía de una familia protestante muy ilustre, él después se convierte al catolicismo para enfrentarse a su familia, pero más allá de eso él venía de una familia muy ilustre, de apellidos que habían bajado del Mayflower. Sin embargo, hay algo interesante que pocos saben. Lowell no escribió siempre poesía confesional. Sus primeros libros no son así. Por la correspondencia de Bishop con él sabemos que ella le manda una prosa autobiográfica sobre su tío. Y Lowell le contesta algo así como «Qué divertido esto que contaste de tu tío» y él hace lo mismo y se lo manda, una especie de juego, de experimentación literaria. Y Bishop cuando recibe lo de Lowell le dice que en el caso de él tenía más impacto porque venían de una familia ilustre, la resonancia confesional en Lowell era mayor que la que podía tener el tío de Bishop, que no lo conocía nadie. Algo así le dice ella también, un poco con envidia, ella admite que ser confesional en Lowell iba a interesar más. Pero bueno, esa experimentación de Bishop con su tío le da el pie a Lowell para imitarla. Si no tuviéramos su correspondencia, no lo sabríamos.

F: Bueno, yo había preparado esta hoja, esta hoja, esta hoja, y esta hoja… [muestra sus apuntes al público], así que imagínense a qué hora nos iríamos, hay tanto que hablar sobre Bishop. Hay muchísimos temas; será en el próximo encuentro. Pero sí quiero hacer una última pregunta. Uno de los poemas que vos ya mencionaste, el noveno de este libro, es «Objects & Apparitions», que está dedicado a Joseph Cornell, ese artista posmodernista que hacía esas cajas collage que son maravillosas. Aunque este no es, en sentido estricto, un poema de Elizabeth Bishop, sí lo es porque lo puso acá, en su libro; es una traducción presentada como poema propio, pero con una nota al pie que indica que es un poema de Octavio Paz. Es un poema de un estatus raro, una apropiación porque la traducción es una reescritura, pero a la vez hay mucho de propio, sin ser por eso infiel. Con esto, Bishop abrió un camino, varios poetas-traductores después imitaron ese gesto. Mirta Rosenberg acá, por ejemplo. Y este poema da para hablar de tu actitud al traducir este poemario, y de apropiártelo también, porque ese poema de Paz también lo tradujiste, es decir, podrías haber dejado el original que ya estaba en castellano, pero tradujiste la traducción de ella… ¿Qué nos podés contar de esta práctica de traducir Geografía III?

E: Bishop es una poeta muy difícil de traducir, particularmente complicada porque ella tiene una dicción muy natural que es muy difícil de reproducir sin que quede extrañada, sin que parezca que está diciendo algo de una manera rara. También la forma tiene un rol muy importante. Ejemplo, «Un arte» es una villanela, una estructura de forma fija donde hay una frase o dos que deben repetirse. Bishop siempre está trabajando con esas cosas, es una poeta que piensa mucho la forma en relación al sentido del poema. Yo el primer poema de Bishop que traduje completo con un resultado que me gustó fue «Sextina», lo hice para la revista Hablar de Poesía. Es un poema de 1956 y como su título lo indica se trata de una sextina, una forma donde seis palabras deben repetirse y combinarse en la última estrofa de tres versos, y en esa sextina las palabras que se repiten nos remiten al ámbito doméstico, a Nueva Escocia, «niña», «estufa», «almanaque», algo muy de la vida rural. Es algo muy difícil de hacer bien. Yo intenté hacerlo en endecasílabos. Hay que tener cuidado que las palabras no te sumen acentos de sílabas, es muy importante saber contar sílabas, que no te digan que no, es una buena enseñanza del colegio, hace que las traducciones sean mejores. Siempre sin olvidar que la métrica está al servicio del poema y nunca al revés. Pero está bueno saber eso en Bishop, porque ayuda a traducir con más esfuerzo y a entender mejor su poesía, por qué usó esa estructura de esa manera. Por ejemplo, en el caso de la sextina, esto lo lee muy bien Seamus Heaney, en esa repetición lo que se lee es la ausencia, se nota la ausencia, uno lee las palabras que se repiten y se pregunta: ¿dónde estaban la mamá y el papá?, ¿por qué esta chiquita está con la abuela dibujando una casita donde hay un señor? ¿y quién es ese señor que dibuja? Todas estas cosas de la forma colaboran con el poema, lo hacen funcionar mejor, no son dos cosas separadas. Con la villanela hay algo parecido. Hay una insistencia en ese refrán «Qué fácil es el arte de la pérdida» y uno intuye que en verdad está diciendo lo inverso. Y por eso en relación a la traducción y a las exigencias métricas de la traducción, uno piensa cómo adapto esto para que me den bien las sílabas y la rima. «Un arte» me atosigó durante meses. Yo estaba muy obsesionada y dormía con una libreta en la mesita de luz porque sabía que en algún momento las rimas iban a aparecer, esas en las que dudaba, donde tenía versiones que no me convencían. Me atosigaba, pero yo sabía que en algún momento lo iba a poder resolver. Y una vez me levanté a las tres de la mañana y dije: «pérdida», «tragedia», «espléndidas», las escribí en el cuaderno y dije, «Ya está, ahora sí lo voy a poder armar».

F: Lo interesante es que no se nota, no llama la atención la rima, es muy Bishop la traducción. Porque no era fácil tampoco con «master» y «disaster». Uno se pregunta: «¿Qué otras palabras van a rimar con estas?» Uno piensa en una flor, llamada «aster», quizás… Y la traducción es más bishopiana que la propia Bishop; es impresionante. Me encanta cómo lo resolviste.

E: Gracias. Siempre me gusta ver otras traducciones para ver cómo resuelven algunas dudas que una tiene. Y una vez vi una traducción de «Sextina» que no era una sextina. Y lejos de enojarme con la traducción, noté lo buena escritora que era Bishop; significaba que se podía leer igual y que uno no se daba cuenta de la forma fija. Bishop maneja las formas fijas sin que parezcan fijas y por eso podía haber traducciones libres. Pero el desafío más grande de la traducción reside en respetar alguna modalidad de lo que ella sí pensó. Esto es lo que la hace difícil. También me ayudó mucho saber e investigar sobre su vida. Vi traducciones de «Un arte» donde ponían objetos completamente azarosos, y no, no se puede, no se puede por ejemplo sacar el reloj de la madre. O el continente que está puesto ahí para que rimen «continent» y «evident», el continente está ahí porque para ella es importante Brasil, no se lo puede obviar con el pretexto de que es difícil encontrar una rima buena. Así que me ayudó mucho saber de la vida de ella. Por ejemplo, al final de «El alce» hay olor a gasolina, y yo sé por sus cartas que una de las primeras rimas que ella aprendió fue «gasoline» con «vaseline», porque con eso le lustraban los zapatos. Así que «gasolina» tenía que estar sí o sí.

F: Muchas gracias, Eugenia, ¿y qué se viene ahora?, ¿se viene la traducción de sus otros libros?

E: Mis amigos se preocuparían un poco porque antes de hacer esta traducción me pasé diez años hablando sin parar de Elizabeth Bishop, y ellos tenían la esperanza de que una vez que saliera el libro me fuera a calmar, pero fue al revés, ahora estoy mucho peor. [Risas y aplausos]